Massimo Bottecchia e Livio Schiozzi scelsero, all’interno dell’astrazione, la via di un disegno geometrico e impersonale esente da ogni referenzialità esterna. In forme diverse, misero in campo il più assoluto rigore esecutivo per affrontare un problema progettuale con nitidezza maniacale e pulizia formale.

A distanza di poco più di trent’anni dalla grande retrospettiva di Massimo Bottecchia (1928-1980) ordinata a Pordenone nel 1989, non sono state molte le occasioni per tornare a riflettere su una personalità che operò in modo autonomo e laterale rispetto alle vicende artistiche del secondo Novecento. Seppure senza la pretesa di ripercorrerne integralmente, come in quella occasione, la carriera, è stato qui possibile esporre dopo lungo tempo un insieme di lavori: testimoniano una ricerca sistematica intorno ai temi della luce e del colore, dove l’immagine è sorvegliata dall’applicazione di regole che individuano di volta in volta il suo metodo di costruzione.

L’invito di Giulio Carlo Argan a utilizzare nuovi materiali tecnologici, pur senza aderire al sistema capitalistico industriale ma conservando una capacità critica e “rivoluzionaria”, venne accolto dai gruppi d’arte cinetica e programmata. Rimase invece sostanzialmente inevaso da parte di Bottechia. Nessun vetro stampato e quadrionda, nessuna superficie traforata, fustellata o fresata, nessun meccanismo elettrico che movimentasse le componenti dell’opera. Nella china e nella tempera stese in tratti fini e precisi su cartoncino o su tavola egli rintracciò le possibilità espressive del proprio linguaggio.

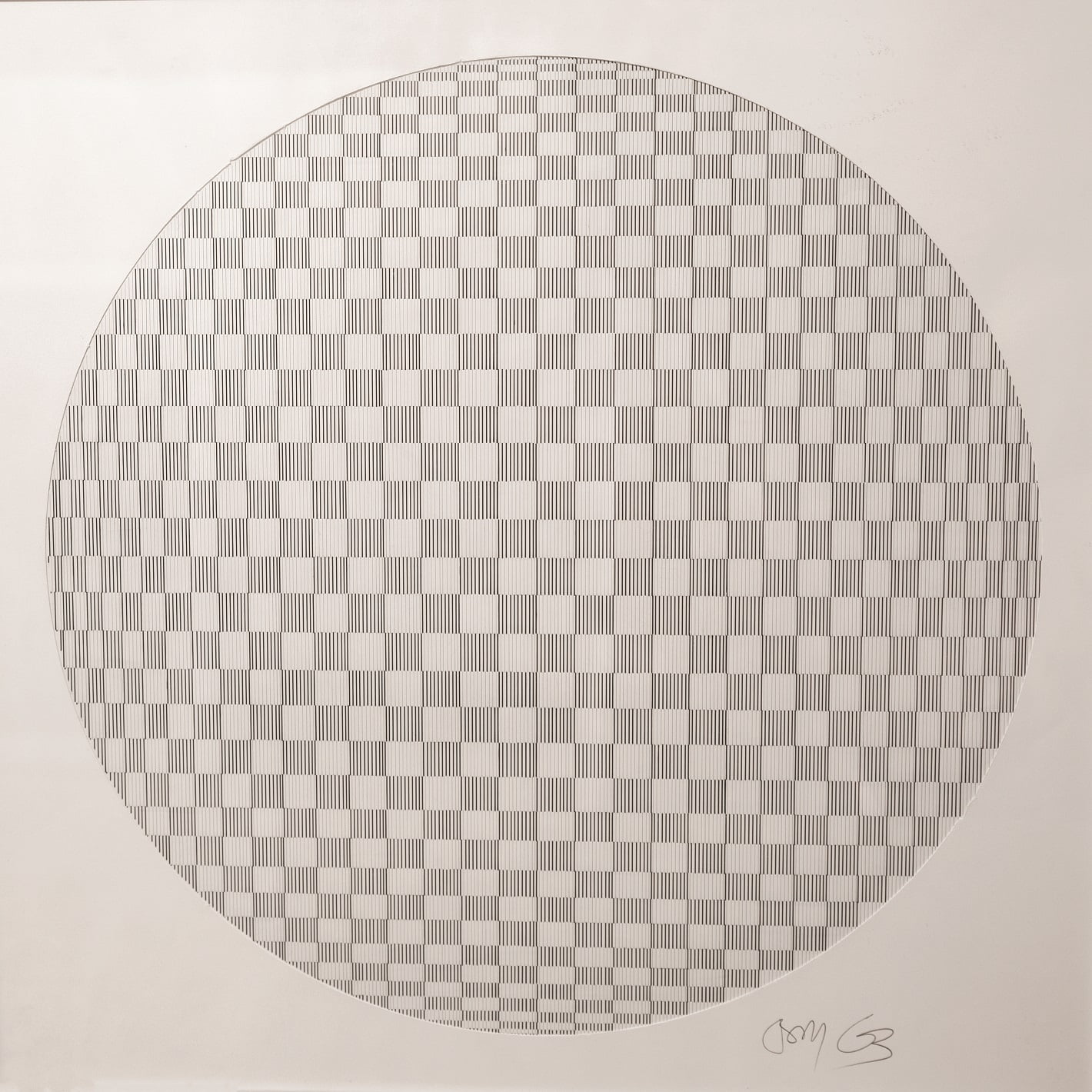

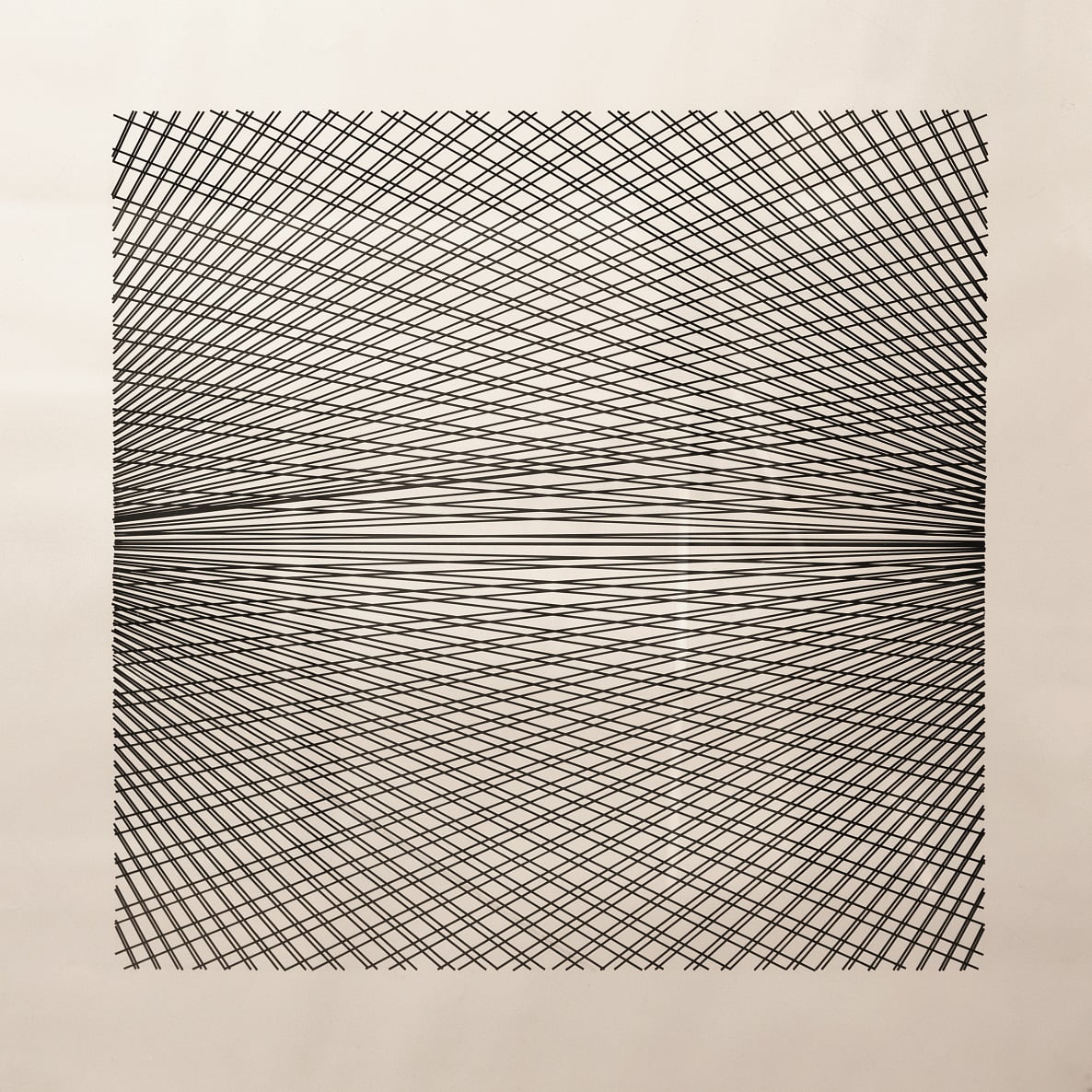

Nondimeno, in continuità con l’op art, Bottecchia suggerì il movimento delle figure sulla superficie statica e planare del supporto. Un cerchio sembra trasformarsi in sfera, assumere consistenza plastica come a premere per espandersi e uscire fuori dalla bidimensionalità del foglio. In prospettive vertiginose la sequenza dei piani pare non avere né inizio né fine: avanza e incombe accrescendo progressivamente il campo; fuoco all’infinito si contrae in una distanza inavvicinabile. Oppure in altri casi i punti di fuga diventano due.

Un’opera non titolata, eseguita verosimilmente nella seconda metà degli anni Sessanta, può illustrare non solo la cinestesicità delle forme ma spiegare forse nel modo migliore a questa altezza cronologica la genesi del lavoro dell’artista. Rapisce l’occhio l’illusione di cerchi concentrici che si espandono come onde all’interno di una circonferenza, mentre su di essi si innesta una spirale che imprime una rotazione e accentua la spinta dinamica. In un esercizio di estrema pazienza e controllo razionale, disteso e prolungato nel tempo, Bottecchia realizzò una trina fittissima. Non si conta il numero di stesure poste le une sopra le altre in un intreccio inestricabile in cui la stratificazione dei segni cela quasi completamente ogni più piccola area bianca della carta.

Al grande formato l’artista approdò solo negli ultimi tre anni della sua attività, poco prima della morte avvenuta nel 1980: mai in precedenza i suoi quadri avevano superato i settanta centimetri di lato. I tratti filiformi di colore tessuti insieme, l’accostamento dei complementari e gli effetti di contrasto simultaneo furono l’occasione per ripensare all’eredità e riflettere sull’attualità dell’opera di George Seurat, Gaetano Previati e Giovanni Segantini, cui Bottecchia dichiarò la propria consentaneità. Egli avrebbe potuto poi confrontarsi con le prove che Piero Dorazio mise a punto tra il 1959 e i primi anni Sessanta. Ritmati dal diverso orientamento di reticoli di linee colorate che si sovrappongono e si compenetrano, le opere di Bottecchia licenziate a partire dal 1977 costituirono l’esito di una pittura impegnata a simulare le vibrazioni ottico percettive.

Tre le più belle foto che ritraggono Livio Schiozzi (1943-2010) ce ne sono senza dubbio alcune realizzate da Sergio Scabar. Complice una profonda amicizia che li avrebbe legati insieme, tra il 1974 e il 1975 il fotografo raggiunse l’artista all’interno del suo studio. Lo riprese al lavoro, pensoso e seduto su una sedia o di spalle davanti a un grande quadro. Alle pareti, l’ingrandimento del manifesto di Sussurri e grida di Ingmar Bergman; il poster di una mostra di Walter Valentini con cui Schiozzi dialogò in modo costante; quello dell’esposizione a Lucerna della collezione Ludwig di arte americana dove campeggia Colour Maze di Frank Stella. Quando Schiozzi non apparì in foto, la sua presenza era ben compensata al centro della scena dal tavolo da disegno con tutti gli attrezzi del mestiere. Risalì alla formazione dell’artista l’impegno presso lo studio di architettura di Umberto Nordio a Trieste; a Milano, dove arrivò nel 1966, incontrò Richard Sapper.

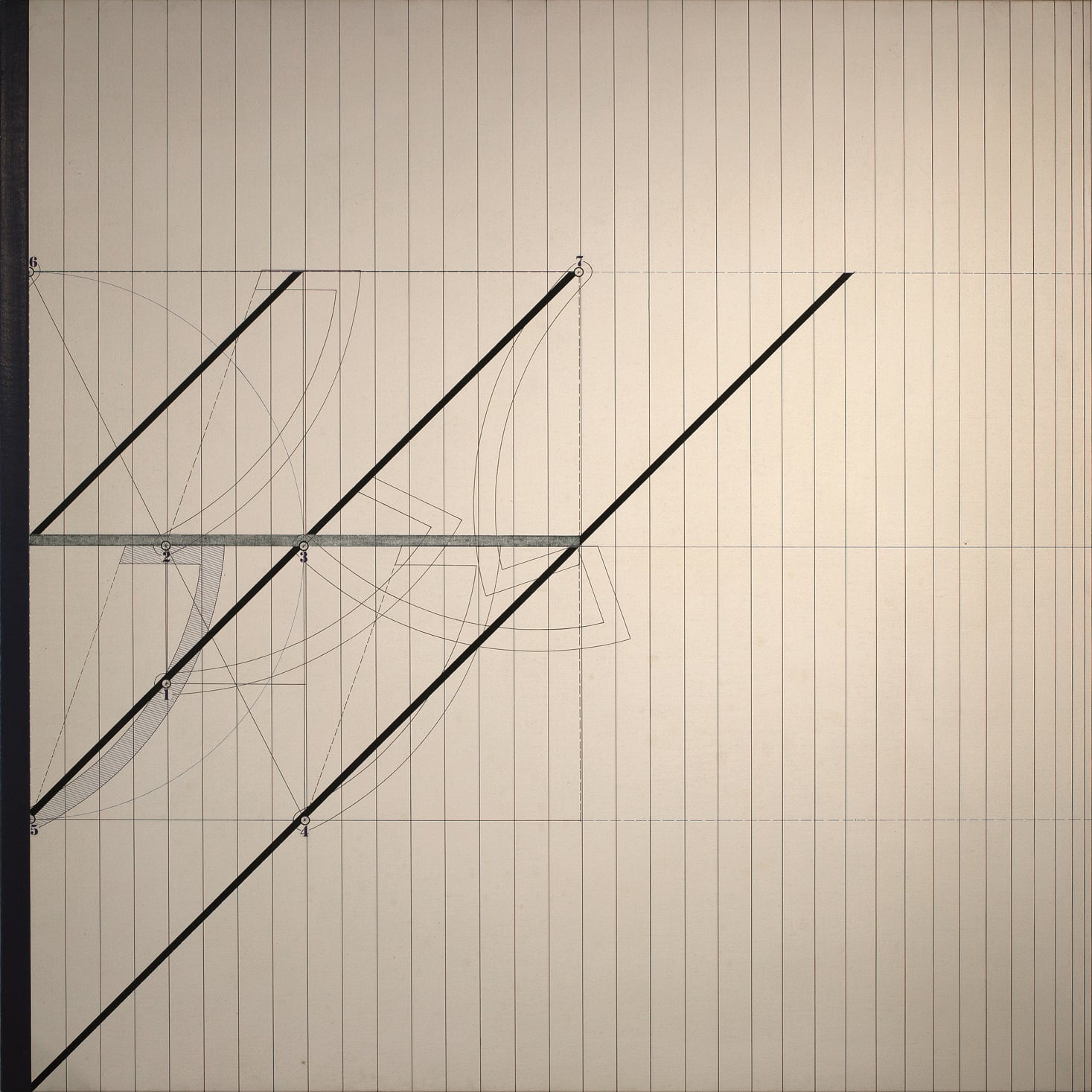

Schiozzi verga linee assolutamente impersonali, un disegno a china privo di superfetazioni soggettive e di suggestioni emotive. Con l’ausilio di curvilineo e normografo rappresenta in Momento di entrata diagonali I 1974 il movimento di sette elementi meccanici. Fissate su dei perni, le bielle-manovelle ruotano in senso orario. L’artista raccontò che al quadro approdava dopo aver lucidato delle fotografie che egli stesso aveva scattato come schizzi progettuali. Sul foglio trasparente vagliava attentamente l’immagine: sembrava quindi dissolvere progressivamente le forme. Quasi distillate fino a penetrarne la struttura intima, ne elaborava una descrizione ridotta ai minimi termini. Era una prassi fatta di continue verifiche e riprove dell’ipotesi formulata per «arrivare – dichiarò nel 1974 – a una forma di oggettività dei significati, […] per scandagliare il non senso apparente».

Opere tutte dello stesso formato e leggi di composizione stabilite prima della loro esecuzione materiale. Così nel successivo sviluppo della ricerca, grossomodo fino al 1980, Schiozzi scelse sempre un supporto quadrato e si limitò a utilizzare solo campiture orizzontali, verticali e diagonali definite da tracciati regolatori. Sottrasse porzioni più o meno ampie del quadro cancellando dall’angolo aree di diversa estensione. Aggiunse alla superficie volumi le cui tre dimensioni variano e si relazionano alle fasce di colore sulla tela. Ragionò poi nei termini di rapporti tra colore e larghezza delle stesure. Lasciato a vista oppure dipinto, fatto vibrare dalla luce, il tessuto rivela la tessitura e la grana: l’occhio percepisce quanto si offre al tatto. Nella lunga distanza Schiozzi si ricollegò, secondo Giuseppe Marchiori, a esperienze come Abstraction-Création, mentre l’artista stesso individuò Max Bill, riportando una sua citazione, quale possibile termine di riferimento.

«Mi venne una nuova idea: cioè di proporre l’architettura delle ombre». All’idea che Boullée esplicitò nei suoi scritti, Schiozzi diede forma in un ciclo di lavori sviluppato tra il 1985 e il 1988. Seguendone talora puntualmente le indicazioni egli rappresentò piramidi e cenotafi, dipinse nicchie e porte, eresse torri. Siamo forse là, a Babele: la rivista “Rassegna”, che l’artista era solito leggere, vi dedicò pochi anni prima un intero numero. Le ombre sono quelle che scendono lunghe sulle rovine di Piranesi, come notò Pietro Cordara nel commentare le opere dell’artista? Quelle – descritte da Boullée – delle giornate invernali e di una notte rischiarata dalla luna? Oppure quelle di un “pomeriggio d’autunno”? La pittura, veloce e corsiva, rivela una complessità di passaggi con un effetto squisitamente tonale. L’oscurità si dissolve, lascia spazio a uno spiraglio ceruleo e si fa attraversare da un filo di luce. Una porta è socchiusa.

Alberto Vidissoni